-한국개발연구원, '전세보증금 반환보증제도 개선방안'에서 주장

|

| ▲ 사진=서울의 한 부동산 중계업체 [제공/연합뉴스] |

저가의 연립·다세대 주택일수록 전세보증금이 반환되지 않을 위험이 큰 것으로 분석됐다.

한국개발연구원(KDI) 연구위원은 12일 '전세보증금 반환보증제도 개선방안'에서 이렇게 주장했다.

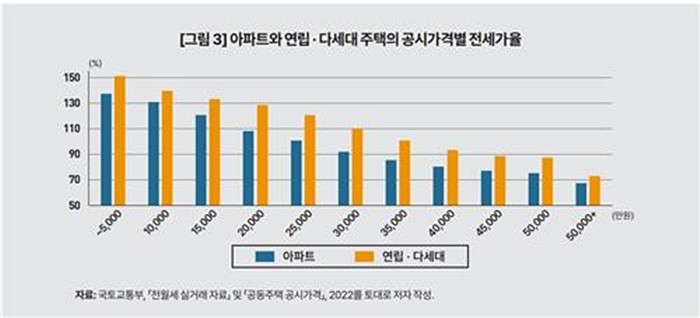

KDI 연구위원은 지난해 전월세 실거래와 공시가격을 토대로 공시가격 대비 전세가격의 비율인 전세가율을 분석했다.

공시가격 5천만원 이하의 아파트와 연립·다세대 주택의 전세가율은 각각 137%와 151%였다.

지난해 공동주택의 공시가격 현실화율(71.5%)에 비춰 시세가 공시가격의 평균 140%인 점을 고려하면, 연립·다세대 주택의 시세 대비 전세가격의 비율은 100%가 넘는다.

그만큼 임대보증금이 반환되지 못할 위험이 큰 것이다.

공시가격 대비 전세가율은 공시가격이 높아짐에 따라 점점 낮아져, 공시가격 5억원 이상에서는 아파트의 전세가율이 67%, 연립·다세대주택은 73%였다.

|

| ▲ [제공/한국개발연구원] |

임대보증금이 반환되지 못할 위험은 저가의 주택일수록, 아파트보다는 연립·다세대주택일수록 더 높은 셈이다.

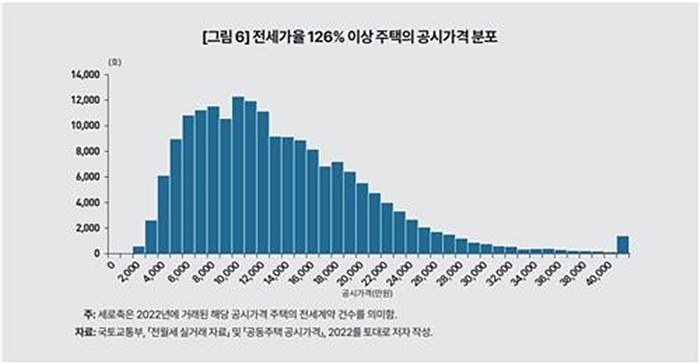

최근 전세보증금 반환 보증에 대한 가입 기준의 강화로 배제되는 주택도 저가의 주택이었다.

현재 반환보증에 가입하지 못하는 전세가율 126% 이상의 주택은 공시가격이 평균 1억3천만원이었다.

대부분이 공시가격 3억원 미만의 주택이라는 게 KDI 연구위원의 분석이다.

이에 따른 대책으로 보증료율의 현실화를 제안했다.

|

| ▲ [제공/한국개발연구원] |

보증료율 현실화로 주택도시보증공사(HUG) 등 공적보증기관의 재정 부담을 경감해 반환보증 가입 대상의 축소를 방지하는 등 취약계층의 보증금을 충분히 보호하자는 취지다.

현재 임차인이 가입하는 전세보증금반환보증의 보증료율은 0.1∼0.15%로 지난해 주택도시보증공사의 보증잔액 대비 변제금액 비율인 보증사고율(1.55%)보다 낮다.

다만 보증료율을 현실화할 경우 전세가율이 높은 저가주택의 보증료율이 상승할 수 있는 만큼 취약계층에 대한 지원, 임대인의 상환능력 등을 고려한 보증료율 차등화 등도 필요하다고 KDI 연구위원은 제안했다.

[ⓒ 데일리매거진. 무단전재-재배포 금지]